上まぶたを挙げる筋肉や皮膚がゆるんでまぶたが開けにくくなる眼科の疾患です。

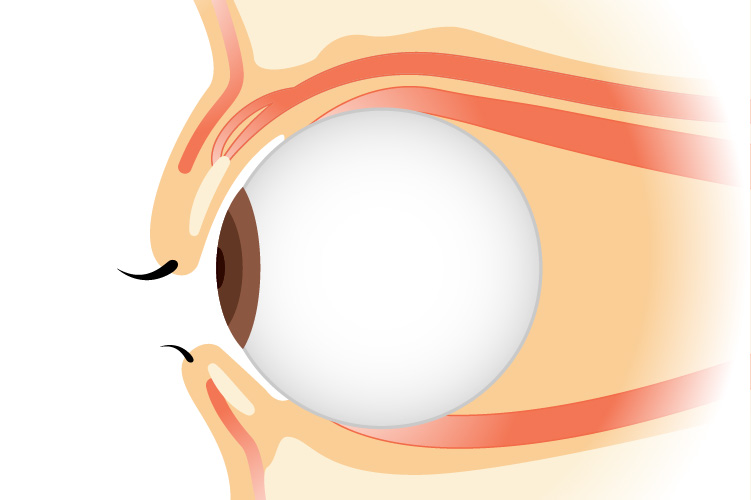

加齢や外力により、眼球の斜め後方からまぶたを挙げる眼瞼挙筋が伸びたり、瞼板という軟骨のような組織から筋組織が断裂したりします。このような状態では、筋肉の力がまぶたに伝わらずに下がっていきます。

軽症では眉毛をあげて下垂を代償しようとしますが、限界がくるとまぶたの縁は、黒目にかかるようになります。

そうなると首を後屈させてアゴをあげて見るしかなくなってきます。

加齢が主因ですが、先天性、コンタクトレンズの長期装用、外傷、白内障手術、神経の病気(顔面神経麻痺、動脈瘤)なども原因になります。

上記の症状があれば、一度ご自身の指でまぶたを持ち挙げてみてください。症状が軽くなる感じがあれば手術適応の可能性があります。症状に見合う眼瞼下垂があれば手術を検討し、改善がなければ他の病気、たとえば視野に影響する目や神経の疾患がないかを検討する必要があります。

いわゆる「涙目」は涙道(涙を排出する道)が狭くなり、目の表面の涙が必要以上に多くなった結果、不快感やまぶたの荒れなどの症状が起こります。つまり、ドライアイと逆の状態です。流涙症の原因には、生まれつき涙道がつまる先天性鼻涙管閉塞のほか、角膜の知覚過敏(風にあたる、ドライアイなど)で、涙を分泌する涙腺が必要以上に刺激されて涙を分泌することによる発症もあります。診断では、涙道に生理食塩水を流して通過障害がないかを調べる簡単な検査をします。通過障害がなければ点眼で経過を見ますが、通過障害があれば症状にあわせて手術を検討します。

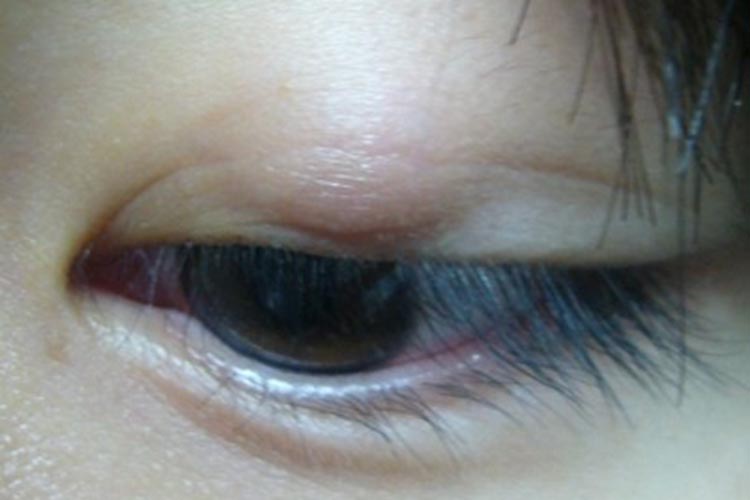

さかさまつ毛(内反症)は、まつ毛やまぶたが内側にめくれ込み、眼球に擦れてしまう状態です。生まれつきの「睫毛内反症」と、加齢によって起こる「眼瞼内反症」に大別されます。さかさまつ毛があると、眼の表面(角膜や結膜)に傷がつきやすくなり、そこから感染を起こすリスクも高まります。

など

生まれつき睫毛内反のお子さまは、「さかさまつ毛」の状態に慣れているため、本人は異物感を訴えないことも多いものです。家族が気づくか、学校検診で指摘されて眼科へ受診することがほとんどです。下まぶたに多くみられますが、上下まぶたに起こる場合もあります。

15歳頃までの軽症例では自然治癒を期待して様子をみますが、重症例では手術が必要になります。当院では12歳頃のお子さまから、局所麻酔下での手術が可能です。12歳以下の小さなお子さまは、全身麻酔が可能な大学病院などをご紹介します。

加齢によりまぶたの張りが失われると(垂直方向と水平方向の緊張の弛緩)、まぶたが内側に巻き込んでさかさまつ毛が生じることがあります。

この状態に対しては、目薬での改善は期待できません。治療法としては、①通院しながら睫毛を抜去し続ける、②テープでまぶたを下向きに引っぱって睫毛を外に向ける、③局所麻酔による簡単な手術を行う、という3つの選択肢があります。

ものもらい、とは俗称で、京都では「めいぼ」、大阪では「めばちこ」と言われることが多いですが、医学的には麦粒腫(ばくりゅうしゅ)や霰粒腫(さんりゅうしゅ)と呼ばれる状態を指します。まぶたにある脂腺(脂の分泌腺)や汗腺(汗の分泌腺)や毛穴などに細菌が入り込んだり、分泌物が外に出られず詰まったりすることが原因でまぶたに炎症が起こります。

感染が関与しているため、治療は抗生剤点眼や眼軟膏、抗炎症剤点眼などが有効です。ご自身で針先などを使って膿を出す方もいらっしゃいますが、かえって感染を悪化させるおそれがあるため、医療機関での受診をおすすめします。

マイボーム腺(涙の油分を分泌する腺)内の脂肪が変性し、炎症を生じた貯留嚢胞が霰粒腫です。内容物は「おかゆ」のような半固形状のため、針でつついても出血するだけで完治には至りません。霰粒腫に対して長期間抗菌薬の点眼や軟膏が処方されることがありますが、効果は期待できません。ステロイドの眼軟膏や局所注射でも改善しない場合は、手術による治療の方が早く治癒します。稀ではありますが、治療が遅れると皮膚が変性し、傷跡が数年以上残ることもあります。